Della “Bella Italia” se ne tratta di continuo in tanti articoli e servizi televisivi nazionali ed esteri, e la Liguria è tra le regioni spesso più citate. Ma negli ultimi anni le belle notizie si sono talvolta diluite con quelle più negative, specie parlando di Genova e il suo comprensorio. Una città dalla storia millenaria, protagonista delle quattro Repubbliche marinare italiane (Venezia-Pisa-Genova-Amalfi) che tra l’XI e il XIV secolo dominarono il Mediterraneo e i cui stemmi si stagliano al centro del tricolore nella bandiera della nostra Marina militare. È la città che diede i natali a Cristoforo Colombo e del Pesto alla Genovese, ricordata però negli ultimi anni non per la sua storia ma per la cronaca, come esondazioni, il disgraziato crollo del Ponte Morandi e i problemi nell’ex Giunta regionale. Ma a ben vedere ci sono anche molte luci accese sulle tante belle località turistiche della riviera ligure, che sarebbe un lavoro molto oneroso per il lettore ad elencarle tutte.

Però di una zona che nell’immaginario collettivo dovrebbe essere associata nelle fattezze a Santa Margherita Ligure, Portofino o Camogli ne vogliamo parlare. Si tratta di Recco, una cittadina conosciuta più per la famosa Focaccia col formaggio Igp che per i suoi lidi, anche se la località ha ottenuto dalla Foundation for Environmental Education (Fee-Italia) la bandiera blu per la qualità delle sue spiagge. Quella Recco gemellata dal 1956 con il Comune di Ponte di Legno, in Val Camonica, che tra la Prima e Seconda Guerra Mondiale visse le pene patite poi da questa città. Già proprio quella Recco che orgogliosamente può vantare la squadra di pallanuoto più titolata al mondo, nata nel 1913 come Rari Nantes Enotria e oggi Pro Recco Waterpolo.

Recco, tra storia passata e realtà quotidiana

Qui non c’ero mai venuto e l’occasione è stata una manifestazione organizzata tra Recco e Sori sulle eccellenze enogastronomiche della Regione. Però, conoscendo alcune delle località marinare liguri, mi sarei idealmente aspettato che quella cittadina affacciata sul Golfo Paradiso fosse popolata di case colorate e barche dei pescatori. E invece no, perché se c’è una ragione principale per cui ne vogliamo parlare, va ricercata negli annali della sua storia, che parla di uno sviluppo mancato, di lutti, dignità e rinascita.

Alla base di tutto c’è una giornata particolare della Seconda Guerra Mondiale che vide l’inizio di un crudele accanimento su questo borgo della Liguria che, per chi non l’ha vissuto, potrebbe essere ritenuto inusuale. Di certo il motivo della sua distruzione non fu dovuto alla vulgata popolare per cui si era fatto credere a Mussolini, che quel piccolo paese di circa 3mila anime fosse un concentrato di aderenti alle camicie nere, vantando dalla Casa del Fascio in via Pisa, di essere il terzo Fascio d’Italia su quattro e quindi un simbolo da abbattere per gli Alleati.

La ragione vera del perché si fecero cadere su questa località centinaia di tonnellate di bombe è perché quella ferrovia, che collega anche oggi i confini nazionali con Genova e Pisa superando la valle attraversata dal torrente Recco, metteva in comunicazione le fabbriche come l’Ansaldo e La Spezia con il suo arsenale, strategiche per i rifornimenti verso il fronte. Tutto cominciò una bella ma disgraziata sera d’estate del 19 luglio 1943, quando 22 bombardieri della Royal Air Force britannica (Raf) si avventarono come avvoltoi sul tranquillo borgo marinaro, sganciando trentatré tonnellate di bombe. L’obiettivo di quell’attacco e degli altri ventisette che furono compiuti per altri sette mesi dal “Bomber Command” alleato, guidato dal generale James Doolittle, fu sempre quel grande ponte ferroviario costruito nel 1863. Gli aerei arrivavano dal mare puntando sulla foce del fiume Recco circondato da orti e piante e, dopo aver sganciato il loro carico di morte, tornavano indietro.

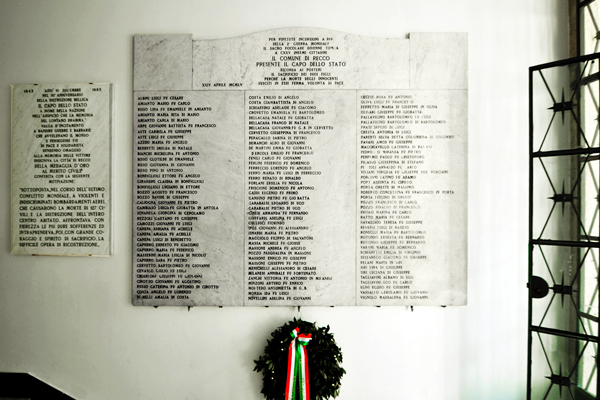

I bombardamenti distrussero circa il 90% del territorio e si può avere un’idea del perché fu ribattezzata la “Cassino del nord”, guardando le grandi fotografie poste sulle pareti dei pianerottoli delle scale del Municipio. Foto di distruzione che ricordano molto da vicino le immagini odierne di Gaza, che vediamo quotidianamente nei telegiornali. Perché le bombe sono bombe e le ferite rimangono testimoni muti sulle città, sui corpi e nei cuori delle persone. Com’è stato per i recchelini e lo ricordano le targhe marmoree con quei 127 nomi all’entrata del Municipio, di coloro che non videro più i loro cari, i loro amici, la loro cittadina rasa al suolo da quegli “aerei di libertà” arrivati dal mare.

Ricordi ascoltati nel racconto di alcuni anziani incontrati poi sul Lungomare Bettolo, dove le case di un tempo hanno lasciato il posto a un’area interamente pedonalizzata e attrezzata con piante, panchine e un piccolo parco giochi per i più piccoli. Un’opera di rinnovamento cittadino portata avanti dall’attuale amministrazione guidata dal sindaco Carlo Gandolfo, che include anche la nuova piscina comunale. Quelle anziane persone incontrate per caso ricordano tutto anche se è passato molto tempo da quel 19 luglio 1943, una data che non hanno mai dimenticato anche se, come dicono, allora erano solo dei piccoli “figgeu” (bambini, ndr): le case sventrate, la gente che fuggiva, le barche distrutte, persone e animali morti.

Il comune di Recco oggi conta circa 10mila abitanti e nelle sue dodici frazioni ripartite tra mare e colline (Ageno, Bastia, Carbonara, Collodari, Corticella, Cotulo, Faveto, Liceto, Megli, Mulinetti, Polanesi e Verzemma) si può scoprire ancora qualcosa della storia di questo territorio. Specie in quelle collinari che non hanno subito i bombardamenti del 1943 e dove si possono trovare manufatti che ricordano le origini di questi luoghi e la storia dei loro abitanti. Come quelle testimonianze della Recco medioevale a Corticella o a Mulinetti, la frazione sulla costa di ponente, che pur essendo vicina alla zona operativa dei bombardieri non subì le profonde ferite della guerra, e con le sue scogliere come la Ciappea, rimane il posto iconico delle “ville dei signori”.

La città si estende a cavallo di un’ampia valle attraversata dal torrente Recco lungo solo 9 km da Ponte di Salto, dove nasce, fino al mare. A vederlo adesso è poco più che un rigagnolo, ma a metà ottobre 2024 aveva messo in allarme tutti, perché stava per superare le spallette sugli argini a causa di una delle piene improvvise arrivata da monte, generata dalla violenta ondata di maltempo che in quei giorni aveva colpito pesantemente la Liguria e in particolare proprio Recco e il vicino comune di Sori. Guardando quel letto sassoso ora inoffensivo, non si può fare a meno di notare gli enormi blocchi di cemento portati dalla piena e la “ferita” inflitta dai tronchi galleggianti sotto il ponte di via XXV aprile.

La via più importante per la storia è la via Aurelia, l’antica strada consolare romana che ieri come oggi portava dall’allora capitale dell’Impero fino alla Gallia (Francia). Costeggia il Mar Tirreno e il Mar Ligure e a controllarla e difenderla fu realizzato dai Romani il castrum Recina, un accampamento fortificato, pietra miliare della futura Recco. Tuttavia la strada principale di Recco è via Roma – tratto cittadino della Sp 333 – che porta all’autostrada A12. Scende fin quasi al mare costeggiando il torrente, passando sotto il grande ponte ferroviario a cinque arcate, ricostruito in cemento armato nel 1946. Da allora sono passati tanti anni in questo Comune decorato con la Medaglia d’Oro al Merito Civile, ma per molti abitanti certe ferite non si sono mai rimarginate e ancora sanguinano. Per qualcun altro invece il periodo post-bellico fu una “medicina miracolosa”, che in qualche modo permise loro di guardare con molta più fiducia al futuro. Specie se avevano dei lotti di terreno – magari degli ex orti – da usare per quella ricostruzione d’urgenza che sarebbe andata anche a surrogare le case ottocentesche in stile Liberty distrutte, di cui oggi è rimasto ben poco.

Così vox populi narra di grandi arricchimenti ottenuti da gente appena benestante diventata poi miliardaria (in lire); di macchine di lusso ben occultate nei garage privati fuori dalla vista di occhi indiscreti; di ricche barche alla fonda un po’ qua e un po’ là nei porti liguri. Certo, sono solo voci uscite magari da bocche invidiose e raccolte di sfuggita da un cronista di passaggio, chiacchierando distrattamente con qualcuno incontrato casualmente durante una passeggiata mattutina verso il mare ma, come pare abbia detto Agatha Christie, “Un indizio è un indizio, due indizi sono una coincidenza, ma tre indizi fanno una prova”. In ogni caso pare che con 5mila euro a metro quadro in media, oggi quelle di Recco siano le case meno costose tra le località rivierasche più conosciute che, specie sulla costa di Levante, hanno prezzi che arrivano anche a 12mila euro a metro quadro. Prezzi “accessibili”, quelli di Recco, che hanno favorito il ripopolamento cittadino, spesso con gente arrivata anche da altri posti.

Però molti dubbi rimangono, avendo poi appreso che quella ricostruzione post-bellica incentrata più sullo sfruttamento economico del territorio che sulla qualità della vita dei cittadini, abbia prevalso sulle iniziali intenzioni. Qui è la Storia scritta che parla e racconta della giunta comunale guidata dal sindaco Gian Enrico Massone, che il 1° luglio 1945 incaricò l’architetto Claudio Andreani – progettista del nuovo ponte a cinque arcate in cemento – per la redazione di un primo “Piano di Ricostruzione” di Recco. Il Piano poi redatto adottò le più moderne concezioni urbanistiche e fu giudicato all’avanguardia, tanto che l’8 marzo 1947 ebbe il benestare del Ministero dei Lavori Pubblici (Decreto n. 855 Div. XIX). Si trattava di un Il “Piano di Ricostruzione” che guardava ad un diverso futuro per l’edilizia abitativa e l’urbanistica. Talmente ben ideato che ebbe anche riconoscimenti a livello internazionale, tra cui la medaglia d’oro all’Exposition internationale de l’habitation et de l’urbanisme che si tenne dal 10 al 19 luglio 1947 al Grand Palais di Parigi.

Tuttavia, come accade spesso in Italia, ci sono diversi punti di vista sul concetto di “bene comune”, che in certi casi coincide con quello personale, tant’è che le successive amministrazioni non ne tennero proprio conto. Cominciò così la realizzazione di una città senza anima com’è la Recco attuale che si sta cercando oggi di migliorare con un piano di restyling che punta sul rilancio dell’intera area lato mare. Il Lungomare Bettolo è tutto pedonalizzato come la passeggiata di levante. Ci sono nuovi parcheggi e la piazza alle sue spalle è diventata un importante punto d’incontro e socializzazione cittadino, molto frequentato da mamme coi bambini e anziani, che probabilmente mangeranno per merenda la tipica focaccia col formaggio, in vendita nel chiosco poco distante dal Monumento ai Caduti del Mare o nei negozi vicini.

Adesso i cantieri sono concentrati verso l’area di ponente e in particolare verso Punta Sant’Anna, con i lavori per la ricostruzione dell’impianto natatorio Comunale Antonio Ferro, che dovrebbe iniziare entro la fine del 2025 e durare 18 mesi. Un impianto diviso tra pubblico e privato, essendo anche il “campo casalingo” della Pro Recco, che milita nel campionato maschile di A1. In attesa che la società riesca a costruire un suo centro sportivo e aspettando la fine di questi lavori, attualmente gare e allenamenti si sono trasferiti nella piscina della vicina Sori. Il Lungomare è delimitato dai moli di levante e ponente che fanno da diga foranea al porticciolo, andando a surrogare quella realizzata negli anni 30 che favorì l’espansione della spiaggia (Bagni Lido Recco). Il molo di levante è prevalentemente ad uso turistico per l’attracco dei battelli Camogli-San Fruttuoso-Punta Chiappa (vedi info), mentre quello di ponente è messo anche a protezione delle attività svolte a Punta Sant’Anna, tra cui lo storico Club Amici Vela e Motore (Cavm), fondato nel 1908.

Recco, tra religiosità e tradizione

Guardando Recco dal molo di levante non si può fare a meno di notare sulla destra una grande costruzione chiara che si erge su un piccolo promontorio roccioso, protetto da una cinta muraria posta in origine a difesa del luogo. Si tratta del Santuario di San Michele e del S.S. Crocifisso, un edificio che nei secoli ha subito diverse trasformazioni. Nato come l’oratorio verso la fine del XIV secolo, divenne una fortezza per ordine del governo della Repubblica Marinara di Genova, dopo che il feroce corsaro saraceno di etnia turca Dragut, detto la Spada vendicatrice dell’Islam (appoggiato segretamente dalla Francia di Enrico II), nel 1557 mise a ferro e fuoco il borgo marinaro di Recco. Scongiurato il pericolo con la morte di Dragut durante l’assedio di Malta il 25 giugno 1565, 29 anni dopo si avviarono i lavori per la costruzione della chiesa di San Michele in stile Ionico-Corinzio, nella parte orientale della fortezza. Il campanile attuale è del 1814 e alla fine del XIX secolo il papa Leone XIII, con un’ordinanza elevò la Chiesa di san Michele al rango di Santuario. Nel febbraio 2023 è terminato il rifacimento della facciata dell’oratorio verso mare e del campanile, con la cancellazione dei segni lasciati dai bombardamenti alleati.

Lungo via Roma si trova il Santuario mariano di Nostra Signora del Suffragio dedicato alla Patrona di Recco. Il nome si richiama alla natività della Beata Vergine Maria ed è il maggiore luogo di culto cittadino. Nelle nicchie ai lati dell’entrata ci sono due statue che rappresentano la Fede e la Carità. Il campanile che spunta da dietro il tetto sembra sproporzionato rispetto all’edificio principale, che all’interno è a navata unica in stile barocco. La statua della Madonna del Suffragio si trova al centro sopra l’altare maggiore e nel 1874 fu rivestita con un manto in tela di Lione realizzato con seta, fili d’argento e fili d’oro intrecciati per i ricami. Anche se di origini incerte per gli strati di colore di cui è rivestita, pare che all’inizio fosse scura come la Madonna di Tindari in Sicilia e di probabilmente bizantina.

L’attuale Santuario era inizialmente un oratorio, ma nel 1593 fu trasportata qui la statua della Madonna (poi riconosciuta dalla Chiesa l’8 settembre 1984 con la sua “Incoronazione”) e la tela della Madonna con in braccio il Bambinello che fa parte del gonfalone, attribuita a Luca Cambiaso detto “Luchetto” (1527-1585), ritenuto il più importante pittore ligure. Le prime decorazioni della chiesa sono di inizio XVIII secolo, con l’abside e l’altare centrale. Le decorazioni sulle pareti, quasi uniche in Liguria per la loro grandezza, sono del XVIII secolo e raccontano la storia della Madonna con episodi dell’Antico Testamento, come la scena di “Rebecca al pozzo proibito di Giacobbe”. I decori rococò e i bassorilievi a stucco furono realizzati da Gerolamo I Centenaro (1741-1812). La pavimentazione in marmo è del XIX secolo. Il Crocefisso di legno è attribuito a Bernardo Schiaffino (1678-1725), scultore del barocco ligure, più conosciuto per le sue opere in marmo. Il soffitto dell’altare maggiore è quello originale, mentre la parte verso l’entrata fu distrutta dallo spostamento d’aria di una bomba nel 1943.

L’adiacente Oratorio di San Martino (XIV sec.) ospita l’omonima Arciconfraternita, che ha ereditato la storia e le tradizioni dei “Confratelli della Morte”, un’associazione religiosa che anticamente si occupava dei defunti. Ad accompagnarmi nella visita è Rosa Zerega, Priore dell’Arciconfraternita da inizio anni 90 e dei confratelli. Di certo, senza la loro guida non avrei mai potuto apprezzare appieno le bellezze storiche e artistiche racchiuse in questo fantastico luogo di culto e custode della tradizione. A cominciare dai Cristi lignei che vengono portati in processione, i paramenti sacri, la preziosa cappa del priore restaurata all’arcolaio e le dieci cappe azzurre dei confratelli, che sono tra le più belle e ricche della Liguria. O gli stendardi, lucernari e gonfaloni come quello dell’Arciconfraternita, formato da due quadri antichi accoppiati. Ma principalmente l’arca placcata in foglia d’argento con la statua processionale della Madonna legata al culto della “Suffragina“, che è portata a spalla durante il solenne evento, accompagnata dalle altre confraternite con i “cristezanti”, che portano in processione il loro Crocifisso.

I festeggiamenti vanno dal 6 all’8 settembre di ogni anno e nel 2024 si è festeggiato il bicentenario dell’Incoronazione di Nostra Signora del Suffragio (1824 – 2024). Una tradizione pirotecnica che si fa risalire agli inizi del XV secolo e richiama migliaia di turisti ogni anno è la Sagra del Fuoco, con le sparate dei “mascoli” (antico mortaletto ligure. Viene organizzata dai sette Quartieri storici di Recco (Bastia, Collodari, Liceto, Ponte, San Martino, Spiaggia e Verzemma) e dalla Pro Loco, con il coordinamento del “Comitato Permanente Quartieri Sagra Del Fuoco”. Si tratta di batterie formate da circa 3mila piccoli mortai in acciaio alti non più di 15 cm, caricati con una modica quantità di polvere pirica pressata e segatura. Vengono posizionati lungo il corso del torrente e sulla spiaggia e sparano in successione durante la processione.

Ma la prima “sparata” (saluto dell’alba) avviene alle 3.30 dell’8 settembre e anticipa la messa solenne delle 4,30 nel Santuario, seguita poi dalla messa pontificale delle 11 celebrata dal vescovo. Il momento saliente del rito delle “sparate” si raggiunge durante quella del “riondino”, che è un insieme di “mascoli” disposti a forma di triangolo isoscele rovesciato. Una tradizione ormai dimenticata era invece quella dei balconi illuminati con i lumini a olio dipinti in diversi colori detti “gotti“, che rallegravano le vie cittadine. Ovviamente, alla fine non possono mancare gli straordinari spettacoli pirotecnici che concludono le celebrazioni e si riflettono nel Golfo Paradiso coi loro colorati sfavillanti, rimandando tutto all’anno successivo.

La rinascita della città tra mattoni e focaccia al formaggio

Si è fatto un parallelo tra quello che accadde a Cassino e i bombardamenti su Recco, ma le due città nel dopoguerra hanno vissuto un diverso sviluppo economico ed occupazionale. Quella ciociara si è potuta riprendere specialmente grazie alla Cassa per il Mezzogiorno e alla nascita dello stabilimento Fiat di Piedimonte San Germano nel 1972, anche se oggi degli iniziali 10mila lavoratori ne sono rimasti circa 2500. Altra storia è quella di Recco, una cittadina ritenuta a torto il “brutto anatroccolo” della costa ligure. Ma nonostante la ricostruzione cittadina di cui si è detto, Recco ha puntato molto sull’accoglienza alberghiera e sulla ristorazione con circa 4mila i metri quadri coperti e sull’ospitalità. Ci sono B&B, agriturismi e affittacamere, ma principalmente alberghi storici con i loro rinomati ristoranti in centro come Manuelina o Da O’Vittorio, ma anche l’Hotel Elena, a due passi dai Bagni Lido Recco, o l’Hotel La Giara, a Mulinetti.

La “punta di diamante” di Recco però non sono importanti monumenti storici che non ha, ma la sua famosa Focaccia col formaggio. Una specialità tradizionale che dal 2 dicembre 2014 ha ottenuto il riconoscimento di prodotto Igp dalla Comunità Europea e che con il suo Consorzio oggi presieduto da Maura Macchiavello del ristorante da Lino a Recco, ne ha fatto la capitale gastronomica della Liguria, portandola al livello di cibo cult della gastronomia nazionale e non solo. Una specialità che il prossimo 25 maggio sarà celebrata durante l’annuale Festa della Focaccia di Recco, con distribuzione gratis in vari punti della città e lunghe file di turisti e residenti in attesa della degustazione. Strade chiuse al traffico, mercatini di vario genere, spettacoli musicali, area scacchi e per i giochi dei bambini coi gonfiabili, il trenino turistico, gruppi di appassionati di moto. Ma anche competizioni come la “No Limits Challenge”, dove dieci sfidanti s’impegneranno per mangiare il più velocemente possibile una Focaccia di Recco Igp da un chilogrammo.

La Focaccia di Recco col formaggio è prodotta con una ricetta semplice tramandata per generazioni e un formaggio, la crescenza. Ma principalmente grazie alla manualità sapiente dei focacciai nel trattare la pasta fino a creare due strati di sfoglia sottilissima, tra i quali sarà posizionata un’abbondante quantità di formaggio a pezzi. La forma è tonda e può essere anche di 70 cm di diametro. Si vende a tranci e quando dai un primo morso si scioglie in bocca tanto è delicata, che ne mangeresti subito un altro pezzo, come ho fatto io. I Comuni di produzione associati nel Consorzio con i punti vendita storici e i ristoranti sono Recco, Sori, Camogli e Avegno.

Per ulteriori informazioni vedi Proloco Recco.

Testo/foto Maurizio Ceccaioni – Nella foto di apertura la vista di Recco dalla foce del torrente